当院の外科・整形外科診療のポリシー

当院では、通常であれば外科手術の適応となる病気であっても、「できるなら手術以外の方法で」と希望される方も多いので、手術をした場合としなかった場合のメリット・デメリットをそれぞれしっかり説明し、ご納得いただいたうえで方針を決めてまいります。骨折は手術が必要となる最たるものですが、骨折すらもホメオパシーで治療可能なことがあります。しかし、代替医療が最善でない場合もありますし、どの方法が最善であるかを見極めること自体が難しい場合もありますので、飼い主様の選択に最大限の情報を提供し、最善だと思われる治療法のご提案と、それに基づくサポートを全力で行ってまいります。

犬の主な病気

腸閉塞

胃の出口や腸に異物が詰まったり、腫瘍ができることでそこが閉塞したりすることで、食べ物や水分が流れていかなくなり、激しい嘔吐が引き起こされる状態です。

異物を誤飲した場合、異物が胃の中にあるうちは催吐(強制的に吐かせる)させたり、内視鏡で取れたりしますが、それができなかった場合や、すでに異物が腸まで流れ着いてしまった場合は開腹して摘出しなければなりません。

胃切開はそれほどダメージのある手術ではありませんが、腸を切って異物の摘出を行う手術、さらには腸の腫瘍を摘出しその前後の腸管同士をつなぐ手術はダメージが大きく、術後のケアもしばらく慎重に行う必要があります。

胆嚢粘液腫、胆嚢破裂

胆嚢は肝臓で作られた胆汁を貯めておく袋状の組織ですが、胆嚢の中の胆汁の粘度が増 して胆汁の排出がうまくできなくなって、胆嚢が硬く腫れてしまった状態が胆嚢粘液種です。ここまで進行した状態になると内科的な治療は困難で、外科手術によって胆嚢を摘出するしかありません。放っておくと胆嚢が破裂し、胆汁がお腹の中に漏れ、胆汁性腹膜炎を起こし、死亡する可能性もあります。

胆嚢粘液種を起こさないようにするためには、年に1度くらいは胆嚢を超音波検査で観察しておくことをお勧めします。それによって粘液種になる前に内科的に維持することが可能です。

椎間板ヘルニア

犬の椎間板ヘルニアの情報はネット上にたくさん出ているので今さらですが、脊椎の間にはさまれている椎間板と呼ばれる軟骨が脊髄を圧迫して起こる病気で、神経麻痺もしくは背中の痛みをもたらします。

病変部位の特定にはMRI検査もしくは脊髄造影検査が必要で、手術をするのであればどちらかの検査は必須です。

治療は、

①ステロイドやビタミン剤による内科治療

②手術による椎間板の除去

③鍼治療・漢方薬・ホモトキシコロジー、バイオレゾナンスによる機能回復

になります。どの治療を選択するかは病気が発症してからの時間、費用、通院頻度などによって決められることが多いです。根本的には手術をして脊髄を圧迫している椎間板を取り除いてあげたほうが良いと思いますが、一度手術をしても別の場所がまた椎間板ヘルニアになってしまい、何度も手術をする羽目になることもあります。また、手術をしても歩けるようにならないというケースもあります。他院で手術をしても歩行機能が十分に回復しなかった方が術後に鍼治療を希望されて来院されることも多くありますが、鍼治療で徐々に回復する場合もありますし、十分な効果が出ない場合もあり、選択は難しくなります。

鍼治療の回復率は90%以上ですが、飛び出している椎間板を除去しているわけではありませんので、治療後は再発をしないように生活の改善が必要となります。これは内科治療、漢方薬、ホモトキシコロジー、波動治療も同じです。

鍼治療は単独で行うこともありますが、漢方薬やホモトキシコロジーと組み合わせて使うとより治療効果が高まります。

膝蓋骨脱臼

膝蓋骨という膝のお皿が脱臼している状態で、小型犬には割と多い疾患です。治療の基本は外科手術ですが、再発も多く、何度も手術をしなければならないこともあります。たまに足を挙げる程度であれば内科的な治療、もしくは治療をしないで経過観察をしている場合も多い疾患です。こちらも鍼治療、カイロプラクティック、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、漢方薬、バイオレゾナンス、サプリメントなどで維持管理している子もたくさんいます。ただ、若いうちは靭帯や筋肉も柔らかく、さまざまな動きに対応できていても、老齢になると、膝蓋骨が脱臼しているためにその下にある十字靭帯の断裂などを起こすこともありますし、筋量が落ちてきたために脱臼の程度が悪化して後ろ足の安定性が無くなり歩きにくくなってくることもありますので、膝蓋骨脱臼を慢性的に起こす子が年を取ってきたときは注意が必要ですし、継続的な維持治療が必要な場合もあります。

関節炎

年を取ったらほとんどの子が患っていると言われる疾患です。

「なんか年を取ったせいか最近歩かなくなってきたな」と思っているみなさん。関節炎を起こしていて、痛くて動けないだけかもしれません。一度鎮痛剤を飲ませてみて下さい。そこで動きが良くなって「なんだか元気になった!」なんてことになったら、どこかの関節が痛いという場合があります。

関節炎は外科手術の適応ではありません。内科治療、漢方薬、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、サプリメント、波動治療、レーザー治療が適応です。1か月に1回注射を打てば、痛みを感じることなく生活できる薬も出てきていますから、年のせいとあきらめず、その子に合う治療法をさがしてあげてください。

猫の主な病気

腸閉塞

異物や腫瘍により腸が閉塞し、食べ物が下に流れなくなる状態が腸閉塞です。

猫が食べてしまう異物で多いのは、猫のおもちゃ、ひも類、ビニール袋です。残念ながらこれらはほとんどレントゲンには写りません。食べたか食べていないかわからないことも多く、嘔吐が繰り返され、元気も食欲もなくなって来院されることが多いです。猫を遊ばせるときは、ちゃんと見守れて、相手をしてあげられるときにして、決しておもちゃを与えて勝手に遊ばせておくということはしないようにしてください。猫の舌はザラザラしていて、そのザラザラした突起はすべて喉の方向に向かっており、一度口に入れたものを吐き出すのは難しい構造になっています。だから、ひもなどを口に入れてしまうと延々と飲み込んでいくしかなくなってしまい、本人の意思とは関係なく、飲み込むしかないのです。一度飲み込んでしまった異物は、内視鏡で取り出せるサイズであればいいのですが、無理だった場合は開腹手術となり、しばらく入院が必要となってしまいます。

腫瘍で腸閉塞を起こしている場合は、手術をして腫瘍ごと閉塞している腸を切除摘出してしまわなければなりませんが、腫瘍のできた場所、状態によっては手術すらできないこともあります。

尿路結石

膀胱にできた結石は食事などで根気よく融解させるか、手術で摘出するしかありません。血尿などの実害がなければ根気よく溶かしていくことも治療の一つではありますが、漢方薬やホメオパシーも尿路結石の排出に役立つこともあります。

問題になりやすいのがオス猫のペニス先端に結晶の塊が詰まっておしっこが出せなくなる尿閉という状態です。おしっこが出なくなるとすぐに腎不全に移行していくので、緊急性の高い状態です。カテーテルをペニスに通して排尿させることできればその後も普通に生活できることが多いですが、尿道が狭くなってしまってカテーテルが通らない、もしくはカテーテルは通っても自力で排尿ができないという状態だと、ペニスを切開して尿道を広げる手術が必要な場合もあります。

関節炎

加齢に伴って起こる関節炎は猫にとっては重大な疾患といえます。なぜなら飼い主様がその病状に気付きにくいからです。年をとって動きがゆっくりになったり、高い所に上らなくなったりすることが、加齢によるものと思っていると、実は関節が痛くて動いたり、昇ったりすることが困難になっているだけということがあります。鎮痛剤を試験的に飲ませて動きの改善があるかを見てみると一目瞭然です。鎮痛剤を飲みながら痛みのコントロールをしていく以外に、ホメオパシー、漢方薬、レーザー治療も選択肢となります。

馬尾症候群

第7腰椎と仙椎の間の関節の変形、脊髄の圧迫により後ろ足の麻痺や痛みが起こる老齢 性疾患です。痛みより後ろ足の麻痺のほうが多いですが、麻痺により後ろ足全体の筋肉が貧弱になり、立って歩くことが難しくなります。治療は鍼治療、漢方薬、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、レーザー治療が主体となります。

当院の外科・整形外科診療の特徴

-

幅広い治療法の提供

基本的に外科手術が必要となることの多い分野ですが、手術をしない場合の選択肢を含めて、幅広い治療法を提供いたします。もちろん、手術が絶対必要だと判断した場合は、手術を一番にお勧めすることになります。

-

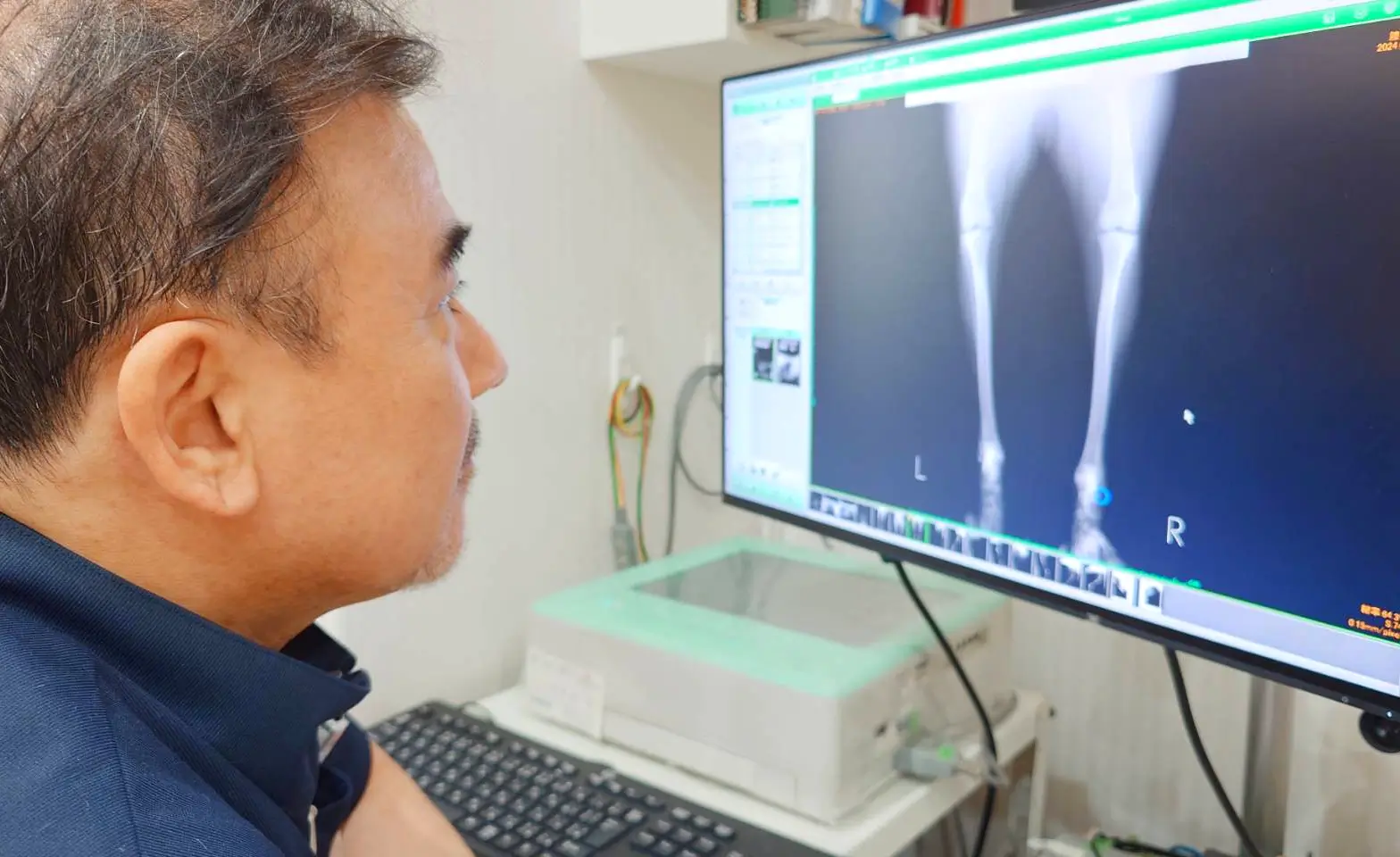

系統立てた検査

歩行の状態、触診、レントゲン検査、超音波検査と診断をつけるために系統立てて診察を行っていきます。飼い主様が記録した普段の歩行状態などの動画がとても役に立ちますので、記録を忘れずに。

-

最新の設備による低侵襲の手術

手術をしなければならないと判断された場合には、内視鏡を含め、備えられた最新の手術機器で、できるだけ低侵襲の手術を行います。

診療の流れ

-

受付・問診

ご来院いただきましたら、受付にいるスタッフにお声がけください。はじめに問診票のご記入をお願いいたします。セカンドオピニオンや転院の方は、それまでの検査結果などをお渡しください。

ご記入できましたらスタッフをお呼びになり、診察室に呼ばれるまでその場でお待ちください。

-

診察

その他の症状の場合は、通常の診察を行います。飼い主様もご一緒に診察室に入っていただき、お話をお聞かせください。

-

検 査

診察の結果、レントゲンや超音波などの検査が必要な場合にはお伝えいたします。ほとんどの検査がその場ですぐに結果が出ます。椎間板ヘルニアなどでMRIの検査が必要な場合は検査のご予約を入れさせていただく場合もありますが、手術をする場合以外は必要性はあまり高くはありません。

-

治療方針のご提案

診断が出ましたら、治療に関してのご説明をいたします。治療は外科的な治療、内科的な治療に分けられ、さらに内科的な治療は西洋医学的な治療と、自然療法での治療とに分けられますので、その中で適切だと思われるものをご提案いたします。

-

お会計

診察が終わりましたら待合室でお待ちください。お車でお待ちになる方はスタッフにお声がけください。

お支払いは現金、クレジットカードのみとなります。 アニコム、アイペットにご加入の方は窓口清算ができますので、保険証のご提示をお願いいたします。

はじめての方へ

大田区久が原のペットメディカル久が原では、地域のかかりつけ医としてペットの健康を守り、飼い主様の気持ちに寄り添い、飼い主様と一緒に最善の治療を見つけていくことを目指しています。

詳細はこちら