ドックとは?

ドックとは、予防医学の観点から、症状の有無に関わらず

定期的に行う、 身体各部位の精密検査のことです。

-

ドックを受けるメリット

メリット

- 健康な時のデータベースを作る

- 病気の早期発見になる場合がある

-

ドックを受けるデメリット

デメリット

- お金がかかる

- 検査のストレスがかかる

健康な時のデータベースを作るということは、何か異常があった時に健康な時の状態との比較検討がすぐにできるため、対処を早くできるということです。若いうちに行うドックの目的はまさにこれです。

病気の早期発見になる場合があるというのは、言うまでもありません。

犬や猫は元気に見えても、知らないうちに体に異常が起きてきていることがあります。口のきけない動物たちの体の異常を早期に発見することによって、病気の芽を早めに摘んでいくことができます。病気の症状が出てから治療するより症状が出る前に治療したほうがペットの苦痛も少なくて済みます。多少のお金やストレスがかかったとしても、です。

人間と比べて歳をとるスピードの早い犬や猫は、6歳でも中年と呼ばれる世代になります。 小型犬や猫の11歳頃、大型犬の8歳頃が人間の還暦ぐらいだとも言われます。人間も動物もこれくらいの高齢になると体のガタの一つや二つはあるものです。高齢だから仕方がないという見解もありますが、早めに対処ができればハッピーなシニアライフが過ごせるのではないでしょうか。

大事なペットのシニアライフをしっかりサポートしていきましょう。

ドックを受ける際の注意事項

- 初回のドックはどなたでも受けられますが、2回目以降は当院で指定の予防を受けている方のみ予約可能です。

- ドックは完全予約制です。事前に必ず予約をお取りください。

- ドック代金には、検査料と検査後のカウンセリング料が含まれています。

- 体重に応じて料金が変わりますので、メールか電話でお問い合わせください。

- 各ドックは、各種保険適応にはなりません。

- オプションで超音波検査も行えます(別料金)

検査項目

身体検査

視診(目、口、耳、皮膚、肛門、生殖器)、触診(腹部臓器、体表面のできもの)、聴診(心蔵、肺)によって全般的な体の異常を診察します。

白内障・網膜剥離などの目の問題、歯石・歯周病・口腔内腫瘍などの口腔疾患、肥満細胞腫・リンパ腫などの体表面の腫瘍や皮膚病、腹部内臓器の腫れ位置の異常、心雑音・肺の異常音などを発見します。

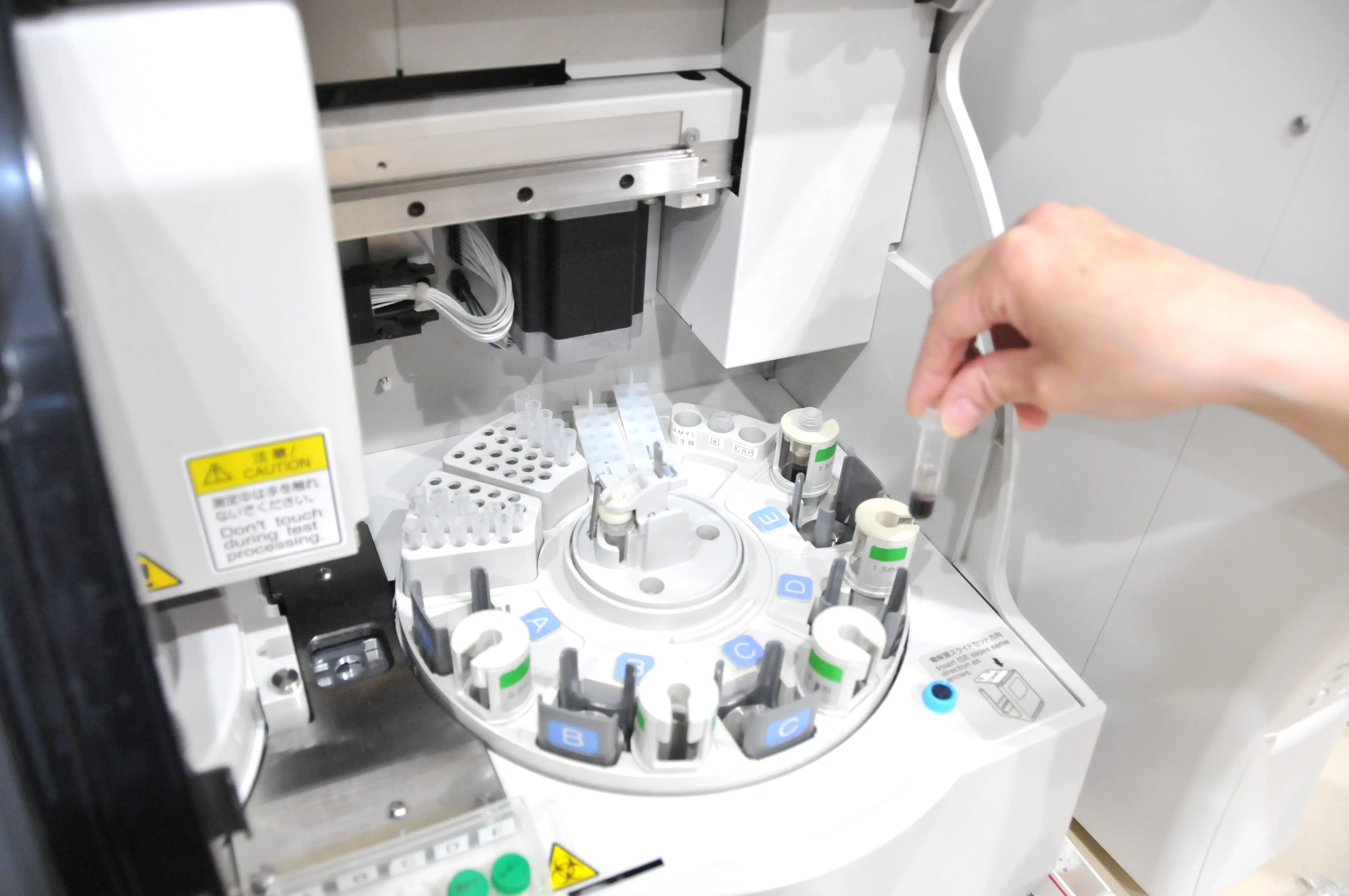

一般血液検査

血液では様々な情報を得ることができます。

肝臓、腎臓、膵臓の機能異常や、血液を造る骨髄の病気、白血病 などの血液の腫瘍が見つかることもあります。

レントゲン検査

体内各臓器の形態的な異常や位置の変位が検出できます。

心臓肥大、肺がん、肝腫大、胆嚢結石、腎結石、膀胱結石、前立腺肥大、変形性脊椎症が見つかることもあります。

尿検査

おしっこは皆さんが思っている以上にいろいろなことを検出できます。尿路結石、さまざまなレベルの腎不全の早期発見、前立腺炎、糖尿病、肝機能障害など。

便検査

食べ物の消化の状態やおなかの中の寄生虫、 悪玉菌の増殖などを見ることができます。便検査からカビの増殖などが発見され、腸内環境があまりよくないことも検出できます。腸内環境を正常に維持することはさまざまな病気の予防にとってとても重要な要素となります。

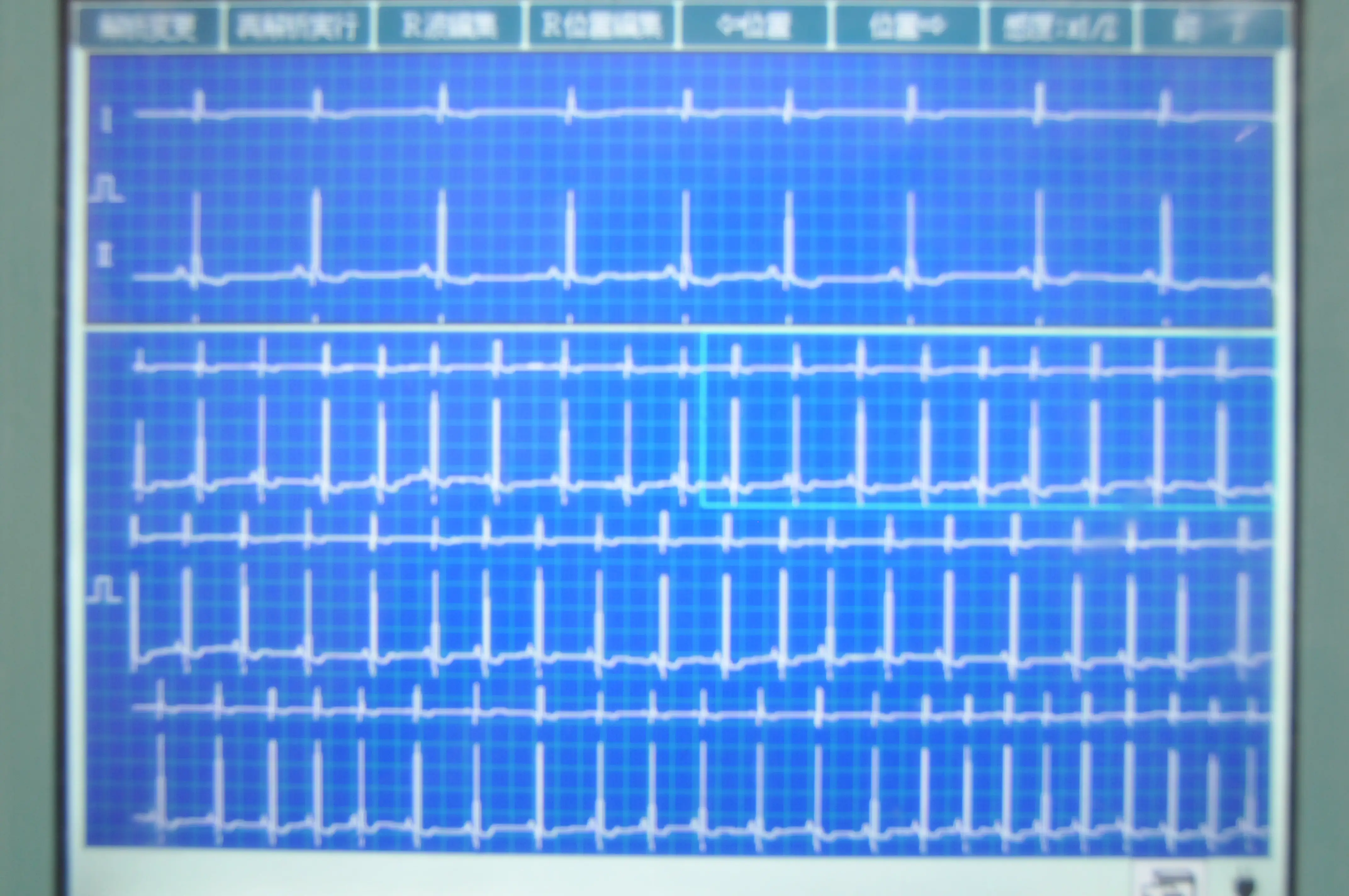

心電図検査

不整脈などの心臓の異常を発見します。心蔵は筋肉でできていて、その筋肉の動きを指令しているのが、心臓から発している電気です。心蔵から発生する電気とその電気の動きを体外から測定するのが心電図です。電気的な異常は心臓の動きの異常に直結するので、心臓を診るという上ではとても大事な検査となります。

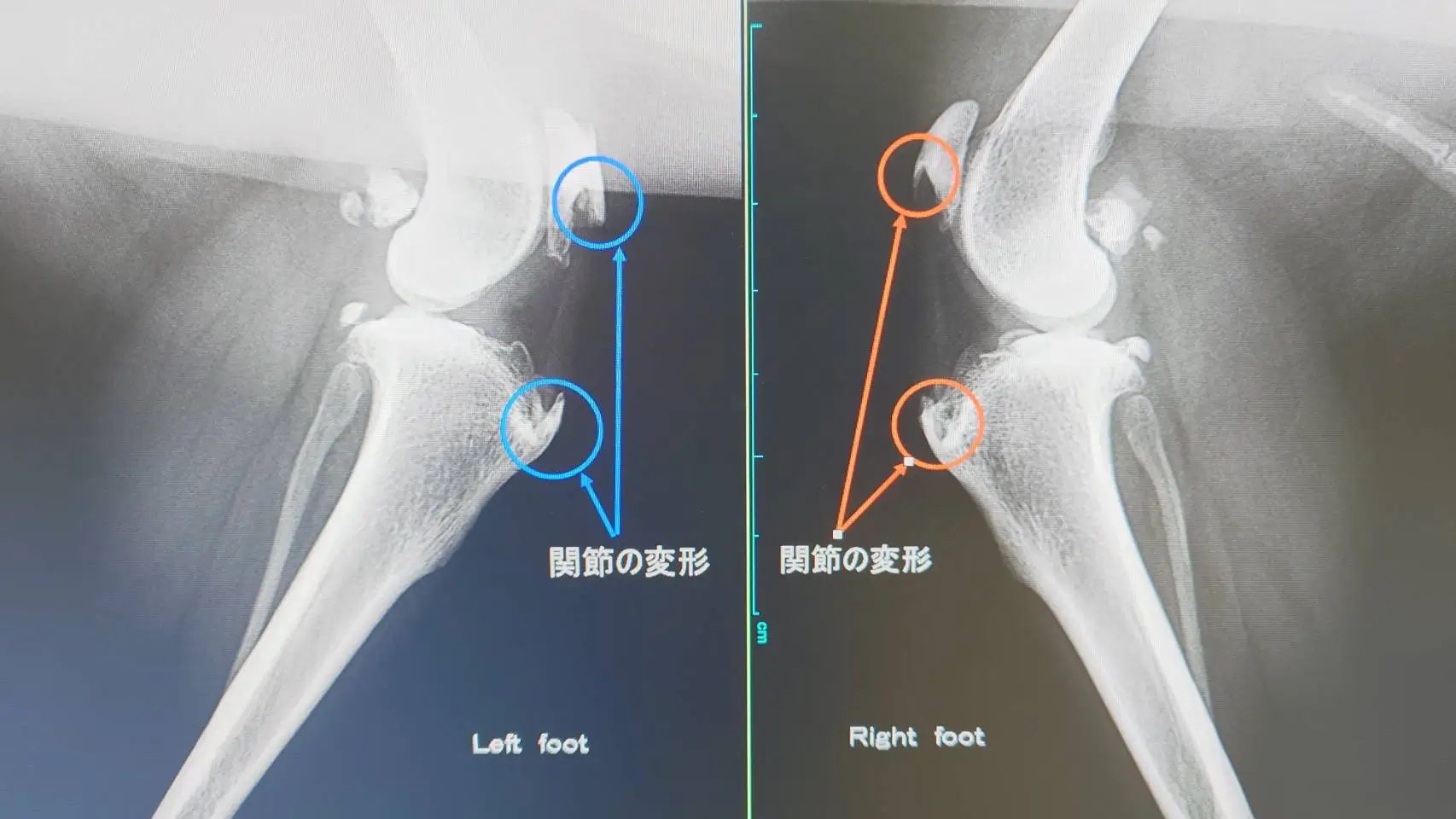

脊椎・関節のレントゲン検査

老齢になると増えてくる、変形性脊椎症や椎間板疾患、 関節炎、関節の変形などの異常を発見します。普通に見えていても10歳を過ぎたあたりから関節の異常は起きていることが多いと言われています。最近高い所に上らなくなった、あまり動かくなった。それ、老化ではなく関節の異常で痛いからという理由かもしれません。

甲状腺ホルモン検査

老齢動物では甲状腺ホルモンの分泌異常が起こるようになります。

犬では甲状腺ホルモンが低下する病気、 猫では甲状腺ホルモンが過剰になる病気が多いです。甲状腺ホルモンの異常は初期のころはあまり目立った症状を出しません。見過ごすと、犬の甲状腺機能低下症は肥満、皮膚病、活動性の低下。猫の甲状腺機能亢進症は心臓疾患、腎臓病、異常な活動性の亢進、体重の激減などの症状を起こしてきます。

超音波検査

オプションの超音波検査では何がわかるの?

超音波検査もレントゲン検査と同じように画像から異常を見つける検査です。

しかし、それぞれ得意とする分野が違います。

レントゲン検査は各臓器の形や大きさを診るのに力を発揮し、 超音波検査は各臓器の内部構造の変化を見つけるのが得意です。

腹部超音波検査

肝臓や脾臓といった腹腔内臓器に腫瘍ができていても、レントゲンではかなり大きくならないと見つけられない場合があります。その点、超音波検査では構造に変化が現れた時点での早期発見も可能です。

心臓超音波検査

心臓の超音波検査では心臓の中の血流を見たり、心臓の壁の厚さを測定したり、便の動きを見たりと聴診、レントゲン検査、心電図検査で見つけられない異常を見つけることができます。

せっかくのドックなので徹底的に調べたいという方、腫瘍やその他の病気が心配な年齢になってきたわんちゃん・にゃんちゃんには、オプションの超音波検査をオススメします。

カウンセリング

ドックがすべて終わりましたら検査結果をまとめ、結果に対しての説明とカウンセリングを行います。当院で検査を受ける最大のメリットと言えるでしょう。1時間かけて検出された異常に関する説明、対策や生活習慣の改善のお話をさせていただきます。もちろん様々なご質問にもお答えいたします。

各ドック検査項目

| 身体検査 | 血液一般検査 | レントゲン | 尿検査 | 便検査 | 脊椎・各関節 | 甲状腺 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ドック・ワクチン・ 去勢避妊 |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| Birthday Dock※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| シニアドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ドック・ワクチン・ 去勢避妊 |

Birthday Dock※ | シニアドック | |

|---|---|---|---|

| 身体検査 | ○ | ○ | ○ |

| 血液一般検査 | ○ | ○ | ○ |

| レントゲン | ○ | ○ | ○ |

| 尿検査 | ○ | ○ | ○ |

| 便検査 | ○ | ○ | ○ |

| 脊椎・各関節 | ○ | ||

| 甲状腺 | ○ |

※…バースデー期間限定価格。

誕生日をはさんで、前後各1か月間が対象です。誕生日プレゼントもご用意しています。

■すべてのドックに超音波検査をつけることができます。

予防について

ワクチン

犬のワクチン

5種・6種・7種・8種・9種・10種混合ワクチン

いろいろな種類の混合ワクチンがあります。いずれも現存する病気のワクチンとなりますが、住む地域や環境によっては打つ必要のないものもあります。当院の周辺を散歩する程度の生活であれば、5種混合ワクチンを接種していれば十分でしょう。できるだけ不必要なワクチン接種は控えたほうが良いと考えます。ワクチン接種は基本的には年に1回ですが、ワクチンを接種する機会をなるべく減らすためには、年に1回採血をしてワクチン抗体価を調べるという方法もおすすめです。ワクチン抗体価が十分あれば、その年はワクチンを打つ必要はありません。

抗体価検査

-

メリット

不必要なワクチン接種を避けることができる。

-

デメリット

●抗体価を調べられるのは3種類のウイルスのみで、その他のウイルスには抗体価があるかどうかわからない。

●抗体価が少なくなっていたら、採血時とワクチン接種時の2回針を刺すことになり、費用も2倍かかる。

狂犬病ワクチン

狂犬病予防法という法律の下、犬を飼育する人が飼い犬に年に1回接種しなければならないと定められているワクチンです。これは、飼い犬を狂犬病から守るための法律ではなく、人間社会を狂犬病の蔓延から守るための法律です。狂犬病ウイルスも血液で抗体価を調べることはできますが、検査代が高価であること、抗体価を狂犬病ワクチン接種の代わりとして認めていない自治体があることなどを考慮すると、接種したほうが無難なワクチンとなります。

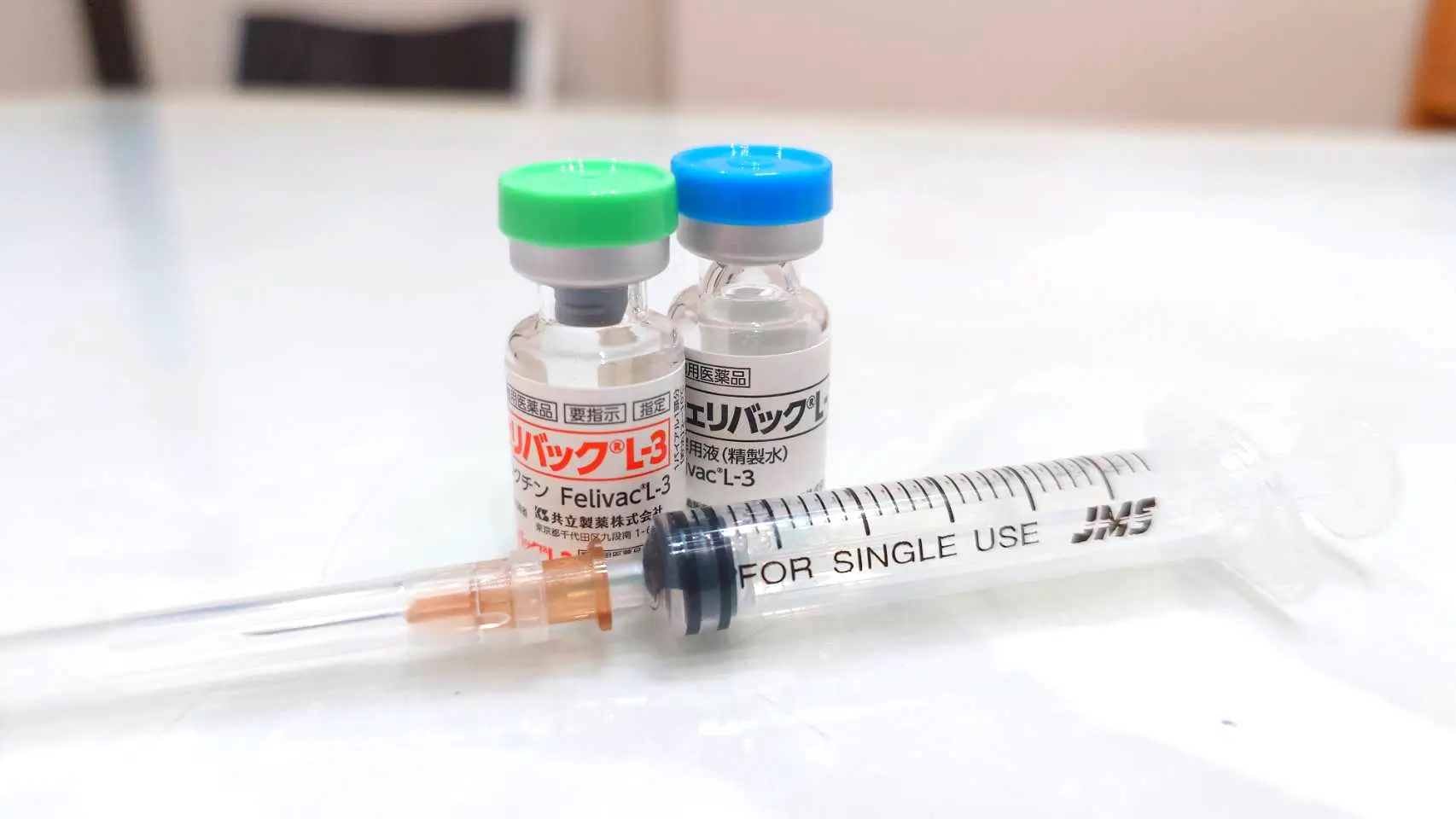

猫のワクチン

3種・4種・5種混合ワクチン、白血病ウイルスワクチン

(※エイズウィルスウイルスのワクチンもありましたが現在は無くなっています。)

猫のワクチンも種類がたくさんありますが、外に出ない猫の場合3種混合ワクチンを接種していれば十分だと思います。できるだけ不必要なワクチン接種は控えたほうが良いというのは犬と同じです。ワクチン接種は基本的には年に1回ですが、ワクチンを接種する機会をなるべく減らすためには、年に1回採血をしてワクチン抗体価を調べるという方法もおすすめです。ワクチン抗体価が十分あれば、その年はワクチンを打つ必要はありません。

抗体価検査

-

メリット

不必要なワクチン接種を避けることができる。

-

デメリット

●抗体価が調べられるウイルスは限られており、抗体価が調べられない病気もある。

●抗体価が少なくなっていたら、ワクチンを接種する必要があるので、採血時とワクチン接種時の2回針を刺すことになり、費用も2倍かかる。

仔犬・仔猫のワクチン接種

仔犬・仔猫は

①ペットショップから

②ブリーダーから

➂知り合いから

この3パターンで迎え入れていると思います。

ペットショップ・ブリーダーの場合、法律で生後8週を過ぎるまでは販売することができなくなっていますので、混合ワクチンを1回もしくは2回接種していることが多いと思います。仔犬・仔猫の時のワクチン接種は施設によって多少変わりますが、WSAVA(世界小動物獣医師会)の推奨プログラムである、6週齢から8週齢を初回接種として、2~4週毎に3~4回接種するというのが一般的です。

お家に迎え入れたペットは1週間くらいお家で様子を見て、体調に問題がなければ、病院にお連れ下さい。月齢に合った適切なワクチンプログラムをお伝えいたします。

●仔犬のワクチンプログラム

WSAVA(世界小動物獣医師会)が定めた【生後6~8週齢に最初のワクチンを打ち、その後2~4週間毎に追加接種をして、最終ワクチン接種を16週齢とする】ワクチネーションプログラムが世界的なスタンダードになっています。

●仔猫のワクチンプログラム

WSAVA(世界小動物獣医師会)が定めた【最初のワクチンを生後9週齢前後に、最終ワクチン接種を16週齢に打ち、その間の追加接種は、他の猫との接触の有無などのライフスタイルに応じて行う】ワクチネーションプログラムが世界的なスタンダードになってきました。

仔犬のみ、狂犬病ワクチンも必要となります。仔犬を迎え入れた日から30日以内に接種して、区に届け出なければなりません。ただ生後90日以内の仔犬を迎え入れた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に接種し、届け出なければならないと法律で定められています。しかし、狂犬病は現在日本では見られないので、まずは混合ワクチンを全て接種してから狂犬病ワクチンを接種します。

ノミ・マダニ予防(犬・猫、全年齢共通)

お家から外に出かけるかどうかで予防すべきかどうかは決まります。全く外に出さない子は予防する必要はありません。散歩に出たり、お庭に出したりするだけでも寄生する可能性がありますので、予防はしておくべきだと思います。

ノミの寄生

- 貧血:多数寄生すれば血を吸われて貧血になります。

- アレルギー性皮膚炎:ノミに咬まれたりするだけでも痒いですが、ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こした皮膚病はかなりひどい状態になります。

- 瓜実条虫の寄生:いわゆるサナダムシという寄生虫が寄生する可能性があります。あまり重大な悪さはしませんが、下痢を起こしやすくなったりします。

マダニの寄生

- 貧血:多数寄生すれば血を吸われて貧血になります。

- バベシア感染:バベシアという赤血球に寄生する寄生虫の感染により、貧血などの問題を起こします。治療はできますが、治療そのもので命を落とすことがありますので、マダニを寄生させないことが重要となります。

- SFTS:マダニに咬まれることによる人への被害が報告されているダニ媒介感染症の重症熱性血小板減少症(SFTS)の発症

ノミ・マダニ予防推奨期間

フィラリア予防

蚊に血を吸われることによって感染する寄生虫病です。

犬も猫も感染します。

しかし、蚊に刺される可能性が無ければ感染はありませんので、予防をする必要もありません。したがって外に出ない猫は予防の必要性はかなり低くなります。外に出る犬にとって予防は必須と言えるでしょう。

フィラリアの予防薬は厳密にいうと予防薬ではなく駆虫薬です。1か月の間に蚊に刺されて感染したかもしれないフィラリアを1か月に1回定期的に駆虫するというものです。ですから蚊を見かけた1か月後から予防を始めて、蚊を最後に見た1か月後まで予防をする必要があります。

フィラリア予防推奨期間

去勢手術

2つある精巣(睾丸)を摘出する手術です。つまり去勢とは男性ホルモンを分泌し、精子を作っている器官を取り除き、繁殖能力をなくすことです。

手術には入院の必要はなく、手術当日に帰宅できますが、手術から1週間はエリザベスカラーかエリザベスウェアをつけていただきます。

去勢手術の必要性と

メリット

-

メリット

●病気の予防

去勢により将来起こりうるいくつかの病気を予防することができます。

例えば、前立腺肥大や前立腺膿瘍(前立腺の中に膿が溜まる病気)、前立腺癌といった病気は、去勢をせずに長い間男性ホルモンにさらされてきた前立腺に多く発生する病気です。また、ワンちゃんのお尻の近くに発生する肛門周囲腺腫という腫瘍も男性ホルモンが関わることで発生する腫瘍です。これらは、若い頃に去勢した子での発症率はかなり低くなります。そして、精巣腫瘍(睾丸の腫瘍)や会陰(えいん)ヘルニアも去勢することで発生を抑えられる病気です。

このように、去勢することで予防できる病気はいくつもあるのです。●行動の変化

マーキングと呼ばれる自分の匂いをつけるためにあちらこちらにおしっこをかける行為は、小さい頃に去勢をした子ではあまり見られません。

また、生理中(シーズン中)の女の子が近くに来ても、ソワソワと落ち着かなくなるようなことが減ります。 -

デメリット

精巣から分泌されるべきホルモンがなくなりますので、それに伴って毛質が変わったり、 太りやすくなったりすることがあります。

避妊手術

ワンちゃんでもネコちゃんでも女の子には人間と同じように卵巣、卵管、子宮、膣という雌性生殖器があります。避妊手術は、開腹して卵巣と卵管、子宮を摘出し、妊娠しないようにする手術です。女性ホルモンを分泌している場所がなくなるため、避妊手術後は生理、発情が来なくなります。

開腹して行う手術になりますので、術後は入院が必要です。手術当日から二晩のお泊りです。

抜糸は手術の1週間後ですが、手術の傷口を舐めないようにするためのエリザベスカラーもしくはエリザベスウェアは手術後から抜糸をした2日後までつけていただきます。

女の子と暮らし始めた方におたずねします。

避妊手術をする予定ですか?それとも、出産させることを考えていますか?

まだ考えていないという方にはぜひ考えていただきたいのです。

なぜなら、避妊手術には《将来起こるかもしれない病気を予防するための、手術に適した時期》というものがあるからです。

避妊手術には「病気を予防することができる」というメリットがあります。

それでは予防できる病気とは一体どのようなものなのでしょうか?

避妊手術の必要性と

メリット

-

メリット

●乳腺腫瘍

乳腺にできる腫瘍です。ワンちゃんやネコちゃんの乳腺は、前足の付け根から後ろ足の付け根までつながっていて、左右2本存在します。乳腺腫瘍の中には悪性のものも多く、肺など他の部位に転移することもあるのです。

初回発情(生後8ヶ月前後でくることが多い最初の生理)の前に避妊手術をすることで、乳腺腫瘍の発生を98%も抑えることができます。●子宮蓄膿症

子宮の中に膿が溜まってしまう病気です。特にワンちゃんの場合は、発情後2ヶ月程度はホルモンの影響で子宮にバイ菌が入り込みやすくなります。バイ菌が子宮内で増殖すると膿が溜まってしまうのです。この子宮蓄膿症という病気は腹膜炎などを併発しますので、命にも関わってくる怖い病気です。しかし、避妊手術で子宮を摘出してしまえば、この病気にかかることは100%ありません。その他にも、卵巣や子宮にできる腫瘍など、避妊手術で予防できる病気はいくつもあります。

※発情(生理)の時期によって手術をおすすめする時期は異なりますが、まだ初回発情を迎えていない場合はぜひ早めに考えてみてください。 -

デメリット

女性ホルモンの分泌がなくなりますので、毛質が変わったり、太りやすくなったりすることがあります。体重の増加は食事管理をしっかり行うことで防げますが、その他の面で不安がある場合は獣医師に相談してください。

Old age measures

高齢期対策

高齢になると人も動物もさまざまな疾患に悩まされることになるのは同じです。

- 白内障

- 心臓病

- 手足の関節炎

- 各種ガン

- 椎間板ヘルニア

- てんかんなどの脳神経症状

- 肝臓・腎臓の機能不全

- 認知症

いずれも早期に発見し、早いうちから対処することによって症状の発現を遅らせることはできます。そのために高齢になる前からのドックなどの定期的な検査は欠かせません。

対処法は疾患ごとにそれぞれ異なりますが、どの疾患も元になるのは老化という現象です。老化はいろいろな原因が複雑に絡み合って起きます。

- 遺伝的要因

- ホルモンバランスの変化

- 細胞の損傷に対する修復能力の低下

- タンパク質の変化

- 酸化ストレス

- 生活習慣

- 繰り返す炎症

- これまで行ってきた治療内容

この中で遺伝的要因はどうにもなりません。

しかし、その他のものは食べ物や飲料水を含む生活環境の改善で防ぐことができるものですし、病気の症状を無くすのではなく、病気の根本原因を治すことを考えた治療を行えば、未然に防ぐことができます。

そして、すべての病気の原因はその大元をたどると、5つに集約されると言われています。

5つの病因

- 電磁波(4G、5G、Wi‐Fi)

- 重金属の蓄積(水銀、カドミウム、鉛など)

- 潜伏感染(細菌、ウィルス、カビ、寄生虫)

- メンタル(ストレス)

- 化学物質(洗剤、芳香剤、柔軟剤など)

これらの根本原因が複雑に混ざり合って、いろいろな病気を発生させます。老化もその一つです。これらの原因を生活環境や体内から排除できれば、病気を起こさずに健康寿命を全うできる可能性が高くなります。

老齢期対策というのは年を取ってから行うものではなく、年を取る前に事前に病気の原因の芽を摘んでいくことです。

そうはいってもすべてのことに対して対策ができるわけではないので、代表的な症状に対して何をすべきかを一応提示しておきます。

老化

老化というのは体の細胞が酸化していく状態で、酸化を防ぐような食材を積極的に摂取していくことによってある程度老化を防止することは可能です。抗酸化物質にはビタミンC、ビタミンE、βカロテン、ポリフェノール、アスタキサンチン、コエンザイムQ10、必須脂肪酸などがあります。

白内障

白内障は、水晶体が白くなったから手術をするのではなく、水晶体が白くならないようにケアをすることが大前提です。手術をして一時的に見えるようなっても、1年くらいで緑内障などの術後合併症になって、結局視力が無くなるということもまれではありません。だから予防に徹しください。白内障が起こる原因として、はっきりとしたものはわかっていません。5つの病因が関与していることは間違いありませんが、まずは抗酸化物質をしっかり摂取すること。その他に、サプリメントで白内障の進行を抑えるのも一手でしょう。

関節炎

関節炎はいずれ関節の変形につながり、慢性的な痛みを伴うようになります。そうなってしまったら、痛みをコントロールしてあげる治療がメインになってきます。最近では、ひと月に1回飲めばいいだけの鎮痛剤や、ひと月に1回打つだけでいい注射など、いいお薬がいろいろ出てきています。その他に、漢方薬、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、レーザー治療などいろいろな手段が取れますが、関節が変形までしてしまっているケースでは、ずっとお薬を飲ませたり、処置をしたりする必要があり、一定の期間で治療が終了するということはありません。それゆえ変形を起こす前に関節炎の段階から予防的介入をする必要があり、サプリメント、漢方薬、ホメオパシー、ホモトキシコロジーが役に立ちます。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは椎間板ヘルニアを起こす前に予防的介入をする必要があり、マッサージ、カイロプラクティック、漢方薬、鍼治療、ホモトキシコロジーが役に立ちます。麻痺を起こしてしまったら、外科手術、ステロイドの投薬、漢方・鍼灸、ホモトキシコロジーを治療として使用していきます。

肝臓・腎臓の機能不全

肝臓や腎臓の機能不全は年を取ると割と起きやすい病気です。肝臓や腎臓は毒素などを解毒し、排出する組織なので、たまった毒素を肝臓や腎臓から定期的に排出することが必要となります。通常健康体であれば自力で排出できることが多いのですが、さまざまな要因により排出が阻害されると手助けを受けないとうまく排出ができなくなります。肝臓の機能不全の病因は、多くの場合、潜伏感染、重金属、化学物質ですが、実際にどれが原因となっているかは調べてみないとわかりません。対処法も病因によってさまざまです。腎臓の解毒はホモトキシコロジーが比較的に有効に作用してくれることが多いです。

心臓病

心臓病は、品種や病態によってそれぞれ原因は異なりますが、いずれにしても初期に見つけて予防的に対処することが重要です。ある程度の年齢になったら定期的に聴診に連れてくるか、心臓ドックを受けることが、早期発見に役立ちます。悪化しないように予防する方法はそれぞれの個体で異なります。

各種ガン

ガンは複雑です。もともと正常な細胞がガン化しているので、正常な細胞をガン化させたものが何であるか、そしてガン化した細胞を見逃した免疫にも問題が発生していることが多いので、その原因が何かも考えないといけません。ほとんどのガンの場合、前出した5つの病因が全て関係しており、原因を排除するのは骨が折れます。外科手術をしても抗がん剤を投与してもこれら原因を特定して排除しないと、何度でも再発します。ホメオパシーやホモトキシコロジーはガンに対してとても有効に作用しますが、原因を根本から排除するにはバイオレゾナンスが最も優れています。時間的に余裕がないときは、外科手術や抗ガン剤で腫瘍の容積を小さくして、原因の排除に努めていくことになる場合もあります。

てんかんなどの脳神経症状

てんかんは若い子でも起こすことがありますが、老齢になると格段に発症確率が上がります。脳への潜伏感染、重金属の蓄積、電磁波の影響など様々な要因が関与しているのですが、てんかんを起こすたびに脳細胞が死滅していくため、とりあえず薬でてんかんを抑えてから、薬からの離脱、原因の排除に努めていくことになります。てんかんやその他の脳疾患も5つの病因が大きく関与していますので、これら5つの病因が体に入ってこないように、入ったとしても順次排出できるように生活環境を変えていくことが必要です。てんかん・脳疾患に効果が期待できる治療法としてはホモトキシコロジー、漢方薬、サプリメントがあります。

認知症

認知症は人間でも難しい治療となります。だからならないように気を付けるしかありません。認知症は脳細胞へのアミロイドの沈着が原因だと言われていますが、アミロイド沈着の引き金は慢性炎症だと考えられ、その炎症を起こすのは5つの病因の中の潜伏感染、重金属の蓄積と電磁波のコンビネーションです。生活環境の改善と体内の潜伏感染、重金属の排出が常にできていると、認知症にはなりにくくなるのではないかと思います。認知症に有効な治療法はまだありません。バイオレゾナンス治療が一番可能性の高い方法ではないかと思います。

老齢期対策は老齢期になって何か症状が出始めてから始めても遅いというのが結論です。大事なのは、5つの病因を考慮し、老齢期に特徴的な症状を発現させない生活を送ること。そして、何か症状が出てきたときは、症状を消すことはもちろんですが、その症状を起こしている原因を取り除くこと。これが最善の治療になると思ってください。

はじめての方へ

大田区久が原のペットメディカル久が原では、地域のかかりつけ医としてペットの健康を守り、飼い主様の気持ちに寄り添い、飼い主様と一緒に最善の治療を見つけていくことを目指しています。

詳細はこちら