体を作っているものは食べ物と水です。

心蔵も肝臓も腎臓も食べ物で構成され、活動するためのエネルギーも食べ物から得ています。

そして腸内細菌を含む腸内環境も食べ物が大きく影響します。

フードを食べるのと、手作りのごはんを食べるのとどちらが体に良いと思いますか?

フードが完璧な栄養素で構成されていると思いますか?

フードと手作りごはんの

メリットとデメリット

-

フード

メリット

- 簡単

- 安い

- 今のわかっている必要な栄養素は十分取れる

デメリット

- 味気ない

- 今の段階でわかっている栄養素しか取れない

- 加工食品なので材料がどんなものか心配

-

手作りごはん

メリット

- 愛情がこもっている

- 何を食べているかがわかる

- 食材をそのまま食べるので未知の栄養素を摂取できる

デメリット

- お金がかかる

- 手間がかかる

- 栄養バランスに不安が残る

手作りごはん

手作りごはんは生食・加熱食どちらでも構わないと思っています。

好みもあると思いますのでいろいろ試していただければよいと思います。

以下にそれぞれのメリットデメリットを今わかる範囲で書いておきましたので、参考にしてみてください。

生食

食材を生のまま食事として提供する。

生食は食材が持っているビタミン、エネルギーなどをそのまま摂取できる点で優れた食事形態だと思います。しかし、生の食事には細菌・ウィルス・カビなどの微生物がついており、それら微生物を栄養素と一緒にそのまま体内に取り込むことになります。体内に入った微生物は体の各所に散らばり、潜伏感染として長い時間をかけてさまざまな問題を起こす可能性があります。これが生食の最大の問題点です。

加熱食

食材を加熱して食事として提供する。

加熱する方法としては茹でる、焼く、蒸す何でも良いと思います。

加熱することによって、潜伏感染を起こす微生物は全て死滅します。それと同時に壊れる栄養素もあります。

失われる栄養素と潜伏感染の可能性の排除、この二つを天秤にかけて生食か加熱食を決めていただくことになりますが、どちらかというと加熱食をお勧めします。加熱により失われる栄養素があったとしても、それをまかなうだけのポテンシャルを各食材は持っているからです。

野菜を茹でる場合は30分くらい煮ていただき、スープごと野菜を取っていただくと、野菜の持つファイトケミカルを有効活用できると思います。

ペットと一緒に飼い主様もこの野菜スープを飲んでいただくと体にはとても良いと思います。もちろん人がスープを飲む時は、お味噌やカレー粉など味付けしてもらえればよいと思います。

食 材

タンパク質

肉は鶏肉が圧倒的に多いと思います。脂肉は無くても良いので、できるだけ赤身、鶏肉ならムネニクかササミ。旨味を出したいのであればモモと脂の多いところを入れると良いと思います。豚も牛も与えて大丈夫ですが、やはり赤身肉を主体に考えてください。馬肉や鹿肉なども脂が少なく食材としてはとても良いと思います。

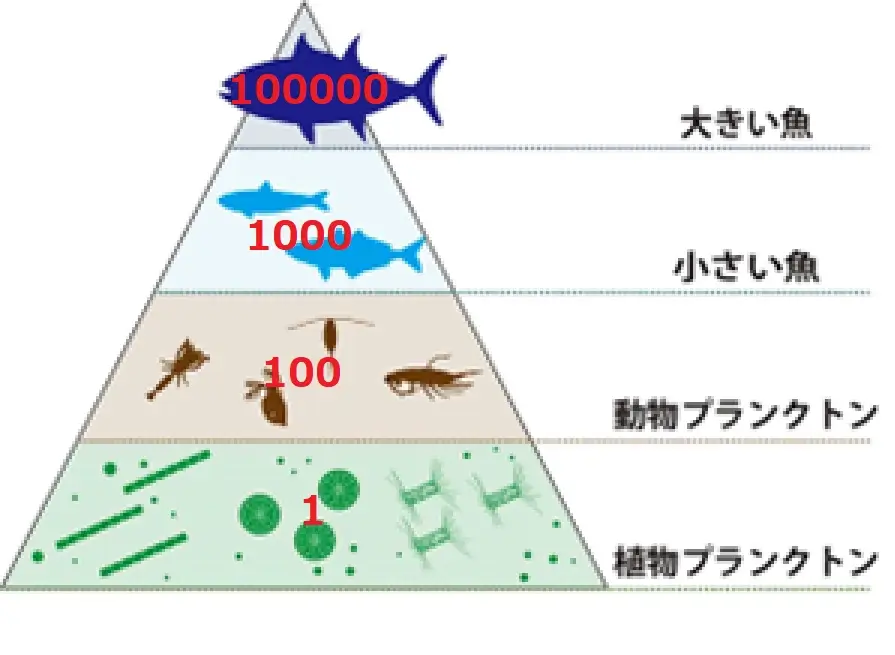

魚はイワシなどの小魚、プラクトンを食べるようなサイズの魚のほうが良いと思います。食物ピラミッドということを考慮すると、海中の有害物質をプランクトンなどが食べることで有害物質の濃度が10になると仮定します。そのプランクトンをたくさん食べた小さい魚の体内有害物質濃度は1000になります。その小さい魚を食べる大きな魚の有害物質濃度は100,000になります。マグロやカツオなど魚を食べるピラミッドの上にいる魚の有害物質の濃度はかなり濃くなっているということです。有害物質の摂取を極力控えるのであれば、低級魚を食べるようにしたほうが良いということです。

大豆もタンパク源としては有用です。納豆などは納豆菌も一緒に摂取できるので、腸内環境を整えてくれます。豆腐も食材としては良いですが、水分が多いのでダイエットには有効です。しかし、動物性タンパク質にはあって、植物性タンパク質にはないアミノ酸が摂取できないので、大豆だけをタンパク源として食べさせ続けるのはやめましょう。

野菜

どんな食材をあげればよいのでしょうか?あまり深く考えない事です。絶対にあげてはいけない物だけ省いて、あとは自由に選択してあげてみてください。

野菜はいろいろな栄養素含んでいますが、一つ一つの野菜の栄養価を考えていたら嫌になっていますよね。ですから基本的に野菜を最低3種類以上、理想的には5種類以上、彩りよく混ぜて与えるようにしましょう。そしてできればその季節に収穫できる野菜を選んであげると良いと思います。

冬には体を温める野菜、夏には体を冷やす野菜というようにその時々に必要なものを大地は与えてくれます。その季節の野菜は、それを食べるということだけで意味があるのです。自然の恵みとしての野菜は、今では季節を問わずスーパーに並んでいるので、どこまで効果があるのか疑わしいですが、参考程度に季節の野菜を知っておいても良いのではないでしょうか。

無農薬・有機野菜は化学肥料や農薬を使わずに、もしくは減らして栽培されているので、安全であると言われていますが、有機の肥料は亜硝酸塩という有害物質を発生させ、かえって体に有害であるとも言われています。一番良いのは肥料も農薬も使わない、大地と水だけで育てた自然栽培とよばれる方法で育てられた野菜があります。しかし、流通量も少なく、値段も高価なので、毎日あげられるものでもありません。

よって結論としては普通にスーパーで売っている野菜で十分ということになります。

炭水化物

米、玄米やイモ(ジャガイモ、サツマイモ、カボチャ)などは炭水化物として数えます。もともと犬や猫は炭水化物の消化を得意としていません。

ですから炭水化物は食材として使わなくても良いです。しかし、炊いたお米、調理したイモ類は食材として使用しても何の問題もありません。ただし、小麦は食材として利用しないようにしておきましょう。パンやうどんなどの麺類ですね。

その他

海藻、魚油、亜麻仁油などを足していただくと、より完璧な食事となります。

手作りごはんはかんたん!

- 手作りごはんは適当に簡単に作ってください。

気楽に!毎日のことなのでできるだけ簡単に実践しましょう。 - あまり神経質に考えず、楽しみながら作ること。

- 手作りごはんしか与えてはダメなのだと決めつけないこと。

- フードに茹でた野菜をトッピング。これも立派な手作りごはんです。

- 手作りごはんを作るのに疲れたら休むこと。

嫌々作っていてはマイナスのエネルギーが食事に付加されます。これではせっかく手作りしても逆効果になるかも?疲れた時は手抜きをしましょう。 - 家族の食事もペットの食事も同じです。

もっと詳しく知りたい方は手作りごはん入門講座にいらしてみてください。

もちろん病院で個別にカウンセリングも受けられます。

手作りごはん講座に関する

ご質問・個別のカウンセリングはこちら

お問い合わせはこちら

手作りごはん講座

愛犬・愛猫のためにごはんを手作りしましょう!

手作りごはん入門講座、手作りごはん2級講座の2つの講座をご用意しております。

2級講座は、入門講座を受講された方のみ参加可能になります。

手作りごはん入門講座 -かんたん!愛犬・愛猫の手作りごはん入門講座-

慢性的な病気に悩んでいる、ペットフードをあげるのが心配、手作りってどんなものをあげてよいかわからないなどなど…手作り食にすることで、肥満解消、涙やけの改善、皮膚病の改善などいろいろな良いことが起こるかもしれません。

悩んでいないでやってみるのもいいかもしれませんよ!

| 日 時 | 2026年2月23日(祝・月) 午後1:30-3:30 |

|---|---|

| 会 場 | ライラック会館 ペットメディカル久が原から徒歩30秒 |

| 費 用 | 5,500円(税込) |

| 対 象 | 入門講座ですので、手作りごはんをこれから始めたいと思っている方・始めたばかりの方、もうすでにやっているがもう一度見直したい方。 当院の患者様以外の方もお気軽に参加ください。 |

| 定 員 | 10名程度 |

| 講 師 | ペットメディカル久が原院長 青柳 伸介 |

参加注意事項

- 講座の録音・録画は固くお断りさせていただきます。

- 愛犬・愛猫の食育を楽しく学ぶ場ですので、講座の進行の妨げとなる可能性のある方、他の受講生と仲良く出来ない方、ケンカが大好きな方は、 参加をご遠慮願います。

- みんなで楽しくがモットーですので、緊張しないで…でも受身ではなく、積極的に講座に参加してください。

- 当セミナーはあくまで、食育の情報をお伝えする講座ですので、個人的な病気に関するご質問はご遠慮ください。

- お申し込みの締め切りは開催日前日の午後7時とさせていただきます。

テキストや会場の準備の都合がありますので、キャンセルの締め切りも開催日前日の午後7時までとさせていただきます。

なお、開催日前日午後7時以降のキャンセルの場合、受講料はいただきませんが、キャンセル料として2,000円いただきますのでご注意ください。 - 当日は、セミナー開始前に、ペットメディカル久が原にお立ち寄りいただき、お支払いをお願いいたします。

会場の場所をお伝えいたします。

会場までご案内することもできますので、遠慮なくスタッフにお申し付けください。 - 当セミナー はペット食育協会(APNA)の主催となります。受講生の皆様には受講後、APNAより復習・フォローアップメールがメルマガ として届くように手配いたしますので、個人情報(名前とメールアドレスのみ)をAPNAに通知いたします。

- 復習メールを希望されない方、個人情報を通知してほしくない方はその旨ご連絡いただくか、お申し込みの際の同意事項でご指定下さい。

お申し込み方法

参加希望の方は、申込用紙への記入をお願いしております。

申込用紙は電話、FAXにてご用命ください。

※定員がございますので、参加受付完了は後ほどこちらからご連絡さし上げます。

連絡先 : ペットメディカル久が原

TEL:03-5747-1831

FAX:03-5747-1833

メール:kugahara@petmedical.jp

参加者の声

-

ジャック・ラッセル・テリア

楽しく手作り食の勉強ができました。ありがとうございました。

難しく考えがちでしたが、家族の食事と同じつもりで取り入れていきたいと思います。

今日のお話からレパートリーの幅も広がりました。 -

キャバリア、Iさん

我が家の犬はアレルギーがありいろいろ治療してきましたが、 改善でされず手作り食をすすめられ、むずかしいと悩みましたが、 始めようと思い今回この講座に参加しました。参加して食材は選ばなければならないようですが、 思ったより気楽に作れば良いという事を教えていただきました。

つづけて犬の体の状態が良くなってくれればと願って頑張ろうと思います。今日はありがとうございました。 -

ダックス、Wさん

今回、手作りが簡単であり、すぐ出来る事が分かりとても安心しました。 多くの方がペットと共に楽しく、家族の一員として気軽に出来る事が良いと思いました。 先生がとてもフレンドリな方でしたので、今後もいろいろとご相談できたらよいと思いました。ありがとう存じます。

やはり独断は心配ですし、何より安心する事がペットちゃんや我々も楽に続けられるエッセンスと思います。

ありがとうございました。 -

ラブラドール、Oさん

持病にてんかんのある犬を飼い始めた為、手作り食を最近始めたばかりで、手探りでどんな食材をどれだけ与えたあらよいのか、 それこそノイローゼになりそうな気持ちで居たところ、本日の講座に参加させていただき気持ちが楽になりました。

てんかんに良い食材を教えていただき、早速あずきも毎日の食事に加えて行きたいと思います。気長にやってみます。

本日はどうもありがとうございました。 -

ミニピン、Kさん

気持ちがとても自由になりました。皆さんのお話の中から、自分ひとりでは考えられないようなお話を伺えて有意義な時間となりました。 最後にあった中医学というものに興味を持ちました。のびのびと育てていきたいと思います(犬と自分の見えないエネルギーの交換など)。 勉強すればするほど間違った情報にも左右されなくなって、不安も消えると思いますが、今日のお話で今のところ充分だと思いました。

これからの目標は病気にならない、犬に変なエネルギーを渡さないようにしていきたいと思います。 -

バーニーズ、ベルジアンタービュレン、Sさん

手作り食を作るにあたって、その第1歩の部分、「まずやってみよう」と思える内容でした。 短い時間でしたが必要な情報を適格に教えてくださったので、自信を持って今後も作っていけそうです。

獣医の先生ということで健康チェックの項目も兼ねて教えて頂けてとても参考になりました。 この次のステップアップ講座があればぜひ参加したいです。よろしくお願いします。

手作りごはん2級講座 -愛犬・愛猫の手作りごはん2級講座-

すでに愛犬・愛猫の手作りごはん生活をしている皆様。今の食事をより充実させてみませんか?

ライフステージや栄養学に関する知識を増やし、食育の大切な基礎知識を身につけましょう。

| 日 時 | 次回の開催日時は未定です。決まり次第HPでお知らせいたします。 第1部 午後1:00-5:00 第2部 午後1:00-5:00 第3部 午後1:00-5:00 |

|---|---|

| 場 所 | ライラック会館 ペットメディカル久が原から徒歩30秒 |

| 費 用 | 55,000円(受講費用、テキスト代、受験費用) |

| 対 象 | 2級講座なので、入門講座を受講した方で、3日間通して参加していただける方が対象です。 |

| 定 員 | 6名(最小催行人数2名) |

| 講 師 | ペットメディカル久が原院長 青柳 伸介 |

| 内 容 | 【第1章】手作り食…メリット。量・内容・作り方。 作る時のコツやテクニック。レシピ紹介。Q&A。 【第2章】犬・猫という生き物…食性。何を美味しいと感じるか。 食事量・飲水量の調節の仕組み。 【第3章】栄養学…栄養と栄養素。栄養バランス。 エネルギー、酸素、水分など。 【第4章】ライフステージ…仔犬・仔猫。成犬・成猫。 老犬・老猫。母犬・母猫。 【第5章】ペットフード…歴史。種類・製造法。 アメリカと日本のペットフード。ペットフードの表示。 【第6章】栄養要求量…エネルギー要求量。栄養要求量の基準。 AAFCO基準からの栄養素計算など ※本講座はペット食育協会APNAの認定講座です。 3日間の講座を受講していただいた後に通信制の認定試験があります。 合格された方はAPNAより2級講座終了が認定されます。 |

参加注意事項

- 講座の録音・録画は固くお断りさせていただきます。

- 愛犬・愛猫の食育を楽しく学ぶ場ですので、講座の進行の妨げとなる可能性のある方、他の受講生と仲良く出来ない方、ケンカが大好きな方は、 参加をご遠慮願います。

- みんなで楽しくがモットーですので、緊張しないで…でも受身ではなく、積極的に講座に参加してください。

- 当セミナーはあくまで、食育の情報をお伝えする講座ですので、個人的な病気に関するご質問はご遠慮ください。

- お申し込みの締め切りは第1部開催日2週間前の午後7時とさせていただきます。

テキストや会場の都合もありますので、受講のキャンセルも第1部開催日2週間前の午後7時とさせていただきます。

なお、キャンセル期日を過ぎますと返金は出来かねますのでご注意ください。 - お支払いは第1部開催日の2週間前までに病院まで来ていただくかお振り込みでお願いいたします。

- 当セミナー はペット食育協会(APNA)の主催となります。受講生の皆様には受講後、APNAより復習・フォローアップメールがメルマガ として届くように手配いたしますので、個人情報(名前とメールアドレスのみ)をAPNAに通知いたします。

- 復習メールを希望されない方、個人情報を通知してほしくない方はその旨ご連絡いただくか、お申し込みの際の同意事項でご指定下さい。

お申し込み方法

参加希望の方は、申込用紙への記入をお願いしております。

申込用紙は電話、FAXにてご用命ください。

※定員がございますので、参加受付完了は後ほどこちらからご連絡さし上げます。

連絡先 : ペットメディカル久が原

TEL:03-5747-1831

FAX:03-5747-1833

メール:kugahara@petmedical.jp

お申し込みフォーム

下記のフォームにご入力の上送信ボタンをクリックしてください

はじめての方へ

大田区久が原のペットメディカル久が原では、地域のかかりつけ医としてペットの健康を守り、飼い主様の気持ちに寄り添い、飼い主様と一緒に最善の治療を見つけていくことを目指しています。

詳細はこちら